| | Bagneaux | |

La Terre et Seigneurie de Mauny le Repos à BagneauxSaint Louis et la Couronne d'ÉpinesAbbé Jacques LEVISTE

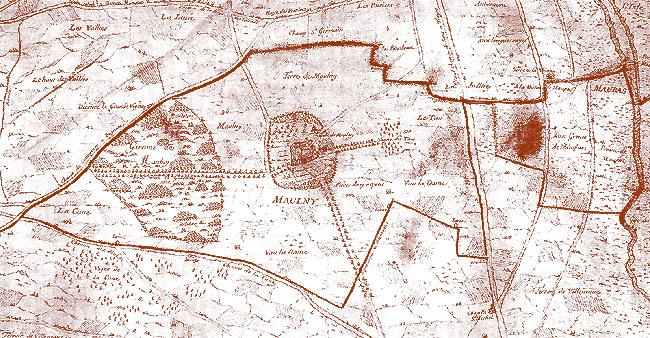

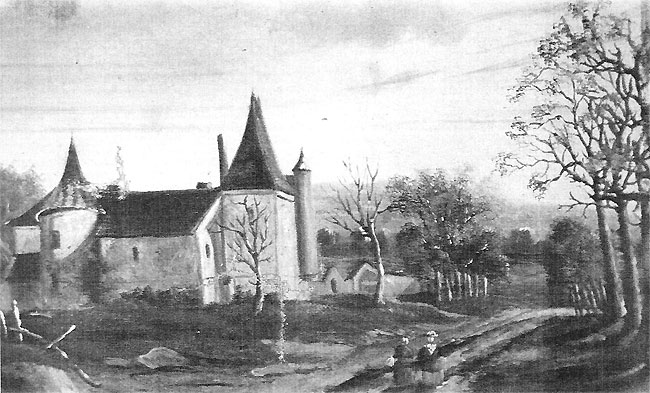

Mauny-le-Repos n'est plus aujourd'hui qu'un simple lieudit sur le territoire de Bagneaux (1) , aux portes de Villeneuve-L'Archevêque et aux confins du Sénonais et de la Champagne. Il ne reste rien de l'antique manoir où, le 10 août 1239, le roi Louis IX accueillit l'imposant cortège qui lui apportait la Couronne d'épines achetée à la république de Venise. C'est à peine si l'œil averti discerne dans la monotonie des terres cultivées de timides vallonnements et de maigres pierrailles qui, seuls, situent aujourd'hui ce haut lieu disparu. Ce témoin précieux du passé avait pourtant réussi à traverser les siècles sans trop de dommages et, quand les journalistes du XIXe siècle voulurent rappeler le souvenir du passage de saint Louis, au sixième centenaire de l'événement, ils purent encore souligner l'intérêt que présentait le château de Mauny-le-Repos. Hélas ! En février 1867, un incendie que les rigueurs de la saison ne permirent pas de combattre, allait sonner le glas du vieux manoir que ses propriétaires préférèrent raser complètement plutôt que d'engager de lourds frais de restauration. C'est à peine si les journaux de l'époque relatèrent l'événement. Les matériaux utilisables furent récupérés pour agrandir la ferme de la Métairie à Bagneaux, et les éboulis servirent à combler mare et fossés. Bientôt la charrue put tracer ses sillons. Une butte plantée de vieux ormes rappela longtemps le souvenir du manoir, mais elle ne trouva pas grâce devant les engins modernes du remembrement qui l'aplanirent totalement. Les travaux de réalisation de l'autoroute A5 (1991) vont modifier totalement ce site.. Situation géographique du domaine de Mauny.Le domaine de Mauny se trouvait situé très exactement au milieu du triangle que forment aujourd'hui les routes de Villeneuve-L'Archevêque au hameau de Râteau, de Bagneaux à ce hameau, la nationale de Sens à Troyes, entre Villeneuve et Bagneaux, faisant la base de ce triangle. Le lieudit situé en bordure de la nationale se nomme toujours " les vignes de Mauny ", celui qui lui fait suite s'appelle " la ferme de Mauny ", à l'emplacement du manoir, et il est prolongé par une longue pointe de terres dite " La Garenne " où se situaient autrefois le parc et la garenne du château. Cette pointe en triangle, bordée aujourd'hui de petites pièces de bois au nord, formait l'extrémité du domaine. Le plan de 1671 nous en donne un relevé très fidèle (2). A

l'heure actuelle un pylône de la ligne à haute tension se dresse

à l'emplacement du château ; on a regroupé à ses pieds

quelques blocs de grès, arrachés au sol par les engins modernes

de culture ; un buisson d'épines les signale. Le prieuré bénédictin de Bagneaux.Avant de relater le passé de Mauny il est indispensable d'évoquer celui de Bagneaux, le domaine de Mauny n'étant qu'une petite seigneurie sur le territoire de cette localité. A la fin de l'époque carolingienne, longtemps avant la fondation de Villeneuve-L'Archevêque, Bagneaux était déjà une des rares paroisses de la vallée de la Vanne, au diocèse de Sens. Le Sacramentaire de la Bibliothèque de Stockholm utilisé aux IXe et Xe siècles par les archevêques de Sens, mentionne en effet cette paroisse sous le nom de Bagnent avec celles de Cérilly et Cerisiers comme étant les plus proches : c'est-à-dire que plusieurs villages voisins dépendaient alors de la paroisse de Bagneaux. A une époque inconnue, sans doute dans la première moitié du XIIe siècle, la paroisse de Bagneaux fut concédée à l'abbaye bénédictine de Saint-Germain-des-Prés à Paris, et cette donation fut confirmée par le pape Alexandre III en 1177 (3) Nous ne connaissons pas les circonstances de l'installation des moines parisiens à Bagneaux, les cartulaires n'en faisant pas mention. Par contre nous savons qu'à une époque antérieure les moines cisterciens de Molème avaient été mis en possession d'un alleu (3bis) important sur des terres, prés, bois, vignes, hommes serfs et libres de Bagneaux par la donation d'un certain Herbert, fils de Garnier, de Joigny. Fromond Farsit et son épouse Elisende, successeurs d'Herbert, confirmèrent cette donation en 1160, comme l'indique une charte de l'archevêque Hugues de Toucy, au cartulaire de Molème (4). Cette donation devait être importante puisqu'elle avait eu comme témoins tous les dignitaires de l'Eglise de Sens, bénéficiaires il est vrai d'une part de cette libéralité et, avec eux, plusieurs laïcs dont Bouchard, fils du vicomte de Sens, et Narjot de Cérilly. Dans la suite les moines de Molème n'apparaissent plus, et c'est la prestigieuse abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui installa son prieuré tout en laissant une part des dîmes au monastère de Vauluisant. Cette présence des moines parisiens durera jusqu'à la Révolution qui fera vendre leur patrimoine avec les biens nationaux. La petite église de Bagneaux, reconstruite en 1776 par l'architecte Buron, rappelle par ses titulaires et patrons, Saint-Germain et Saint-Vincent, les origines mérovingiennes de l'abbaye parisienne. En 558, l'évêque Germain de Paris et le roi Childebert consacrèrent une église pour accueillir la tunique de saint Vincent, prise par le roi à Saragosse. Le vocable de cette église changea avec la création du monastère dédié à l'illustre évêque parisien saint Germain, et installé dans la vaste prairie qui, en ce temps, bordait ce côté de la Seine d'où son nom de Saint-Germain-des-Prés. Cette abbaye avait adopté, en 1024, la règle de Cluny et acceptera en 1631 la réforme des Mauristes. Elle dépendait directement du pape et jouissait de revenus considérables tant à Paris qu'en province, ce qui faisait de son abbé un personnage puissant qui n'hésitait pas à résister à l'autorité de l'archevêque de Sens et de l'évêque de Paris, comme on le verra dans la suite (5) Nous aimerions connaître les raisons qui permirent la création du Prieuré de Bagneaux sans doute durant la première moitié du XIIe siècle. L'idée exposée en 1938 dans une communication à la Société Archéologique de Sens par l'abbé Pissier (6) nous semble assez séduisante. A la suite de la guerre cruelle que s'étaient livrée le roi Louis VII et le comte Thibault de Champagne de 1141 à 1143 et qui avait nécessité une demande de pardon au pape par l'entremise de saint Bernard et de Pierre-le-Vénérable, abbé de Cluny, on avait essayé de créer entre les terres des deux antagonistes une " frontière sacrée " formée par une suite presque ininterrompue de monastères et de prieurés. Ces fondations avaient été faites par les deux adversaires ou par leurs vassaux. Ne voyons-nous pas Narjot de Cérilly, vassal du comte de Champagne, participer à la fondation de l'abbaye de Preuilly, près de Provins ? En se rapprochant de la Vanne on trouvait le prieuré de Saint-Loup-de-Naud, dépendant de Saint-Pierre-le-Vif à Sens, l'abbaye du Paraclet près de Nogent, celle de la Pommeraie sur l'Oreuse, fondée vers 1151 par la comtesse de Blois, épouse de Thibault II de Champagne. Mais le plus bel exemple de ces créations demeure encore l'abbaye de Vauluisant dont l'église, consacrée en 1143, fut construite aux frais de Louis VII et du comte Thibault-le-Grand. Les biens de ce monastère s'étendaient de part et d'autre de la Vanne et s'en allaient toucher les terres de l'abbaye de Dilo, en forêt d'Othe, dotée aussi par le roi Louis-le-Jeune et par le comte de Champagne et ses vassaux en 1150. Les moines de Vauluisant possédaient des biens à Villeneuve-l'Archevêque et leur terre de Cérilly se trouvait de l'autre côté de la Vanne. Restait sur le bord de la rivière et de chaque côté de la route reliant le Sénonais et la Champagne, à un point clé de la frontière, dans une situation géographique privilégiée, le territoire de Bagneaux. C'est là que fut installé le prieuré de l'importante abbaye bénédictine parisienne et on peut penser que le roi Louis VII usa de son influence pour sa création. Rappelons encore que le prieuré voisin de Notre-Dame de Villeneuve dépendait alors de l'abbaye sénonaise de Saint-Jean. Il faut savoir qu'en approuvant les donations et les fondations de ces établissements religieux, les papes prenaient leurs biens sous leur protection et intervenaient pour leur en garantir la paisible jouissance. C'est ce qui valut à cette région une longue période de paix qu'allait interrompre malheureusement la guerre de Cent Ans. L'abbé de Saint-Germain-des-Prés envoyait à Bagneaux un groupe de moines qui suivaient au prieuré la vie monastique bénédictine, tout en laissant la responsabilité de la paroisse à un prêtre de son choix qui recevait de l'archevêque de Sens ses pouvoirs canoniques. C'est ainsi qu'en 1186, Guy de Noyers, sur la présentation de Foulques, abbé de Saint-Germain-des-Prés, confère au prêtre Eudes la cure de Bagneaux sous réserve d'une rente annuelle de 60 sous pruvinois à payer à Anseau de Thorigny (7). En 1192 nous retrouvons ce prêtre Eudes, curé de Bagneaux, témoin d'un accord passé devant le même archevêque et l'abbé Foulques, accompagné de trois moines : Hugues, Jean et Robert. Avec eux comparaissaient Guibert, doyen de la Rivière de Vanne, Bertrand, curé de Vulaines, Regnaud de Villemaur et Hilduin de Trainel. Par cet acte, rédigé en l'église Notre-Dame de Villeneuve et scellé du sceau de l'archevêque de Sens, l'avoué de Bagneaux renonçait, moyennant une rente annuelle de 60 sous pruvinois, aux droits de procuration pour vingt hommes qu'il percevait chaque année sur les habitants de Bagneaux (8). Les relations entre l'archevêque de Sens et le prieuré connurent une période de vive tension causée par les exigences exorbitantes de Guy de Noyers qui ne tenait aucun compte des sages recommandations faites par saint Bernard à son prédécesseur, Henri Sanglier, sur les devoirs des évêques. Les droits de visite et de procuration exercés par l'archevêque étaient une charge onéreuse et provoquaient de nombreuses contestations. C'est ainsi que l'abbé de Saint-Germain-des-Prés se plaignit, en 1181, au pape, de ce que Guy de Noyers exigeait des droits trop élevés à Bagneaux. Reconnaissant le bien fondé de cette requête, le pape Alexandre III défendit à l'archevêque de Sens d'exiger désormais de l'abbaye la procuration comme un dû et lui déclara qu'il était injuste de sa part de conduire quarante chevaux et soixante dix personnes dans la paroisse pour les faire héberger aux dépens de l'église. Il autorisa les religieux à opposer un refus à l'archevêque s'il prétendait leur imposer l'entretien d'un nombre de chevaux et d'hommes supérieur à celui qui était convenu (9). Guy de Noyers ne voulut pas se soumettre aux injonctions du pape et il fallut l'influence du roi Philippe Auguste pour le faire céder. Par un accord, passé au château de Fontainebleau avec l'abbé de Saint-Germain-des-Prés et en présence du souverain, en 1191, il abandonnait le droit de procuration sur Bagneaux et deux autres paroisses du diocèse, moyennant un cens de 8 livres parisis payable chaque année à Esmans dans l'octave de Pâques, et avec la possibilité de se rendre une fois Fan à Bagneaux et d'y séjourner une nuit sans pouvoir réclamer autre chose que le logement (10). Le doyen de la cathédrale Salon et le chapitre confirmèrent cet accord à Sens la même année (11). Le revenu du prieuré de Bagneaux était estimé 1200 livres à la fin du XVIIIe siècle. La demeure des religieux est parfois désignée, au long de l'histoire, sous le nom "d'hôtel" (1624) ou de "maison seigneuriale" (1671). On constate qu'au XVIIIe siècle il n'y avait plus à Bagneaux que des régisseurs et des officiers de justice pour représenter l'abbaye parisienne. Au baptême de la cloche de Bagneaux, le 8 août 1786, l'abbaye était représentée par Dom Claude Dubuisson, prieur de Sainte-Colombe à Sens, parrain, à la place de Dom Nicolas Faverolle, grand prieur de Saint-Germain-des-Prés. Seul Henri Marie Villiers, receveur du prieuré, était présent. La Seigneurie de Mauny.Après cette présentation indispensable du prieuré de Bagneaux nous pouvons nous acheminer vers le domaine de Mauny qu'un acte de 1362 désignera, pour la première fois, sous le nom de Mauny-le-Repos. Quand Mauny apparait dans l'histoire, au milieu du XIe siècle, c'est d'abord comme le patronyme d'une famille qui détient la terre. Il s'agit alors d'un domaine, " villa " dans les cartulaires latins, et l'existence d'un manoir féodal n'est pas mentionnée. Ce domaine peut être appelé à s'étendre puisqu'on envisage, en 1185, l'éventualité d'une future paroisse. La présence humaine en cet endroit est peut-être très ancienne. En en faisant un fief qui relèvera de l'abbaye, les moines ont pu chercher par là une sécurité pour leur prieuré. Le château, de dimensions modestes, mais conçu pour la défense, peut interdire ou surveiller le passage de la grande route de Champagne. C'est sans doute vers la fin du XIIe siècle que fut construit le château de Mauny constitué d'abord d'une sorte de donjon carré auquel on accola, plus tard, un logis sur une cour fermée et défendue par des tours d'angles rondes. Essayons d'en brosser une description autant que son iconographie le permet. Nous pourrions fort bien ne rien connaître de cet édifice, détruit en 1867, en dehors de son plan cadastral conservé à la mairie de Bagneaux, et réalisé en 1834. Nous avons la chance de posséder deux petites peintures du milieu du XIXe siècle, l'une réalisée peu de temps avant l'incendie et déjà bien connue puisque reproduite dès 1939, dans l'ouvrage La Couronne d'épines au royaume de Saint Louis. La seconde a été faite durant l'été 1867, quelques mois après l'incendie et durant la démolition du manoir, mais elle nous semble assez fantaisiste. Le plan cadastral, dressé en 1671 à la demande de Saint-Germain-des-Prés et finement réalisé par le frère Hilarion Chaland, nous donne une idée de ce qu'était la seigneurie de Mauny et la disposition du château à cette époque. Il nous révèle l'emplacement de la chapelle, l'organisation des vergers et jardins autour des bâtiments sur un terre-plein entouré de haies vives et d'une enceinte de fossés. Les frontières du domaine étaient alors soigneusement délimitées par une ligne de bornes disparues aujourd'hui. Une longue allée bordée d'arbres s'en allait vers le nord jusqu'à la garenne qu'elle traversait. Une portion de prairie, située en bordure de la Vanne, relevait de Mauny avec le moulin de Maupas. Les abords du château étaient assez boisés et dominés par la haute tour carrée. La feuille sénonaise intitulée Journal de Sens, dans son numéro du 13 août 1836, rappelait le passage de Saint Louis, le 10 août 1239, et sa venue à Mauny. L'auteur de l'article notait : " Ce manoir, massif de grès et de briques rougeâtres, flanqué de tourelles à meurtrières et bâti dans le style des premiers siècles, se voit encore tel qu'il était alors " (12). Quelques années plus tard, dans l' Annuaire de l'Yonne de 1843, Victor Petit, dans sa visite des environs de Villeneuve-l'Archevêque, écrivait : " Maulny-le-Repos, vieux château, aujourd'hui ferme, à 2 kilomètres de Villeneuve, sur la gauche. Une tour carrée, flanquée d'une petite tourelle, offre un aspect pittoresque ; on domine de là une grande partie de la route que le voyageur vient de parcourir " (13). Le témoignage du savant archiviste de l'Yonne, Maximilien Quantin, nous apporte un supplément de précisions : " Maulny-le-Repos est un manoir converti en ferme, qui a conservé trois de ses tours; avec quelques créneaux " écrit-il, et ailleurs : " Maulny est un château-fort converti en ferme " (14). Dans ses Echos de l'Yonne (Sens, Duchemin, 1871), Isidore Gatouillat pouvait encore noter : "... Ce château a été converti en ferme. Il n'y a pas plus de deux ans qu'une tour carrée, flanquée de deux tourelles, y existait encore ; elle offrait un bel aspect. Mais aujourd'hui, de même que la plupart des vieilles habitations, Maulny-le-Repos a totalement disparu. " Un dessin de la même époque, retrouvé

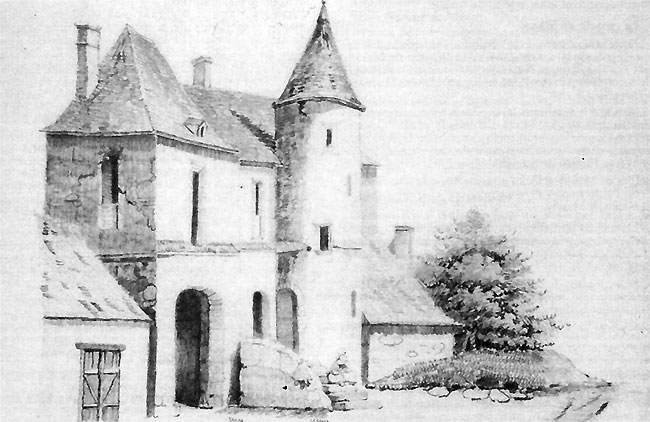

récemment, dans le genre de ceux qu'exécuta Victor Petit, représente

la façade intérieure du château de Mauny. Là aussi

il semble que l'artiste ait laissé libre cours à son imagination

puisque des divergences existent avec la peinture traditionnelle. Nous retrouvons

bien la tour carrée, mais ici cet ancien donjon qui dominait l'horizon

manque singulièrement de hauteur ; de plus il a perdu sa svelte tourelle

accolée à sa face ouest. La toiture en pavillon n'a pas la même

orientation que sur la peinture. En revanche, une belle tourelle d'escalier se

dresse harmonieusement au milieu de la façade du manoir avec ses petites

ouvertures éclairant la vis de l'escalier. Un perron permet d'en gagner

la porte en même temps que l'entrée du rez-de-chaussée du

logis. Une large porte s'ouvre sur la face de la tour carrée. Peut-être

avait-on aménagé le rez-de-chaussée en dépendance

à usage agricole ? N'y cherchons pas une entrée de porte cochère

puisque rien de semblable n'apparait sur la façade extérieure. La

porte cochère était à côté de la tour. La chapelle de Mauny.Nous connaissons avec précision l'époque et les circonstances de la construction de la chapelle de Mauny. Elle fait l'objet d'une charte particulière dans le cartulaire de Saint-Germain-des-Prés, reproduite dans le Cartulaire Général de l'Yonne (15). Bien que le document lui-même ne soit pas daté, Dom Bouillard, dans son histoire de l'abbaye, et Max Quantin dans le Cartulaire, en situent la rédaction en 1185. C'était, de toute façon, sous l'épiscopat de Guy de Noyers qui gouverna l'Église de Sens de 1176 à 1193. Itier de Mauny sollicita de son cousin, l'archevêque de Sens, l'autorisation de construire une chapelle dans son domaine de Mauny. Voici la réponse du prélat, traduite du latin : Guy, par la grâce de Dieu archevêque de Sens, à tous ceux auxquels le présent document parviendra, salut dans le Seigneur. Nous voulons faire connaître

à vous tous que nous, répondant aux sollicitations de notre cher

fils Itier de Mauny, notre cousin, avons donné notre accord pour qu' 'une

chapelle soit construite dans le dit domaine [villa] de Mauny, situé sur

la paroisse de Bagneaux et qu' 'il puisse lui-même et les hommes de son

domaine y entendre le service divin les dimanches et jours ordinaires. Aux principales

fêtes, ils viendront à l'église mère de Bagneaux. La chapelle fut effectivement construite ; elle est mentionnée dans un acte de 1549 et figure sur le plan de 1671 et sur celui du XVIIIe siècle. Nous voyons sur ces deux documents qu'elle possédait un petit clocher, et que trois petites fenêtres l'éclairaient sur ses murs latéraux. C'est tout ce que nous savons ! Cette chapelle ne figure sur aucun procès-verbal de visites de paroisses et nous n'avons trouvé aucun autre document la concernant. Elle n'existait plus au XIXe siècle et fut sans doute abandonnée, dès le milieu du XVIIIe, quand les seigneurs cessèrent d'habiter Mauny, devenu une simple ferme, dans le patrimoine des comtes de Trainel. Contrairement aux conditions formulées lors de sa fondation, qui interdisaient les sépultures, il semble bien qu'elle ait servi à l'inhumation de seigneurs de Mauny dans le courant du XIVe ou du XVe siècle, à une époque où la coutume d'inhumer dans les édifices religieux était devenue générale. Le petit musée du domaine de Vauluisant conserve une belle pierre tombale aux inscriptions usées représentant deux personnages. Les mains, les visages et les emplacements des armoiries ont été creusés pour être exécutés plus finement en incrustations de marbre, malheureusement disparues. Cette dalle fut apportée de Mauny à Bagneaux pour servir de seuil à la maison d'habitation de la métairie construite avec les pierres du château. Durant cinquante années elle s'usa sous les pas des fermiers. C'est là que le chanoine Chartraine l'a vue sans pouvoir en lire l'inscription avant que Madame Javal ne l'acquière vers 1913, pour enrichir son musée, croyant à tort qu'elle provenait de l'église abbatiale de Vauluisant. Cette dalle est très mal placée dans le sous-sol du petit musée et nous n'avons pu en exécuter une reproduction. Elle dut recouvrir, à notre avis, les sépultures des d'Averly, seigneurs de Mauny au XVe siècle. Les premiers détenteurs de Mauny sont inhumés en l'église de Bagneaux, sous une dalle datée de 1209, et la dernière dame de Mauny le fut, au XVIIe siècle, sous une belle lame de marbre noir qui sert aujourd'hui de marche au maître-autel. On peut penser que Saint Louis est venu prier dans la chapelle de Mauny le 10 août 1239. Peut-être est-ce en ce lieu que se fit l'ouverture du coffret contenant la Couronne d'épines. Notes

Abbé

Jacques LEVISTE |