Lorsqu'on

parle de Fossemore, c'est l'Abbaye des moines de Dilo qui vient

immédiatement à

l'esprit. En réalité Fossemore semble représenter la vallée de la

Vanne à Theil entre la source Saint Philbert et le moulin de la Forge.

Plusieurs moulins ont porté ce nom: celui de

l'abbaye de Dilo (La Magdeleine) mais aussi celui des Hospîtaliers de

Cerisiers (La Forge).

|

|

Dès 1139, un prénommé

Foulques donna sa terre de

Fossemore à l’abbaye de Dilo (cartulaire de l'Yonne).

De 1145 à 1184 les

bâtiments abritèrent

un monastère de femmes dépendant des Prémontrés de l'abbaye Notre Dame

de l'Assomption de Dilo et une

maladrerie.

Divers dons sont faits à

cette époque. En 1154, Anseau Pocher, son épouse Rotznide et leur fils

Mainard

donnent ce qu’ils ont à la fontaine Saint-Philibert (à Pont-sur-Vanne)

jusqu’à la voie des Sarazins qui mène au moulin des Echarlis, et ce

qu’ils ont dans la forêt de Vareilles, pour établir leurs filles

Sanaolde et Christine .

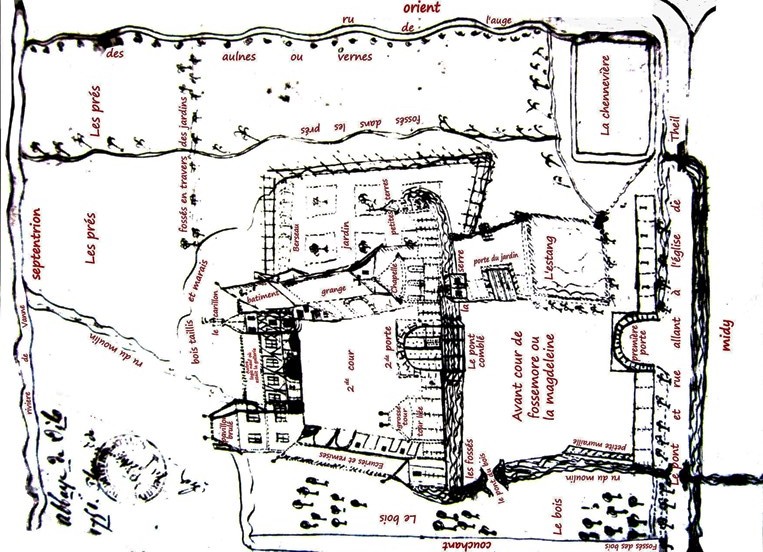

Ces religieuses avaient

une grande dévotion pour Sainte

Madeleine perpétuée par les noms de lieu entourant l'abbaye: fief de la

Madeleine, chapelle

Sainte Madeleine, ru de la Magdeleine, La petite Magdeleine...

Passé 1184, on ne voit

plus les religieuses s’activer à Theil.

Pour autant, leur patrimoine n’est pas dilapidé. Les moines de Dilo

ont repris en main le domaine.

|

Un Prémontré au XVIIème siècle

|

|

Nous n’avons pas de trace de moulin avant 1262 date du

conflit avec le couvent des Echarlis.

Conflit entre les

Escharlis et l’abbaye de Dilo

En 1262 Les Eschalis et l’abbaye de Dilo concluent un

accord pour

l’usage des eaux du ruisseau de Fossemore (archives de l’Yonne H635).

Le résumé effectué par le rapporteur du couvent des Eschalis se résume

ainsi :

Il y a deux sujets de contentieux touchant les moulins de Fossemore et

de Vaumorin. L’un des différents que nous avons avec l’abbé Hambard du

couvent de l’abbaye de Dei Loci , Lieu Dieu, touche l’eau que nous

prenions pour notre moulin. Il est dit que nous ne pouvons plus avoir

qu’un pied de dénivelé d’eau comme anciennement et que l’eau de

décharge partirait pour abreuver les prés et que l’on curerait la

rivière à frais communs.

|

En 1350, en pleine guerre de cent ans, le bailli de

Sens avec quelques

nobles du voisinage ordonna d’abattre tout ce qui pouvait servir

d’asile à l’ennemi.

C’est ainsi que furent détruits le moulin des

moines de Dilo et leur maison de Fossemore .

|

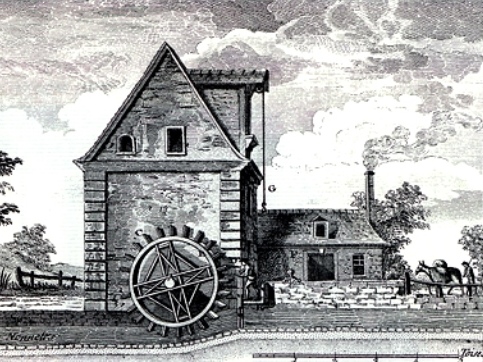

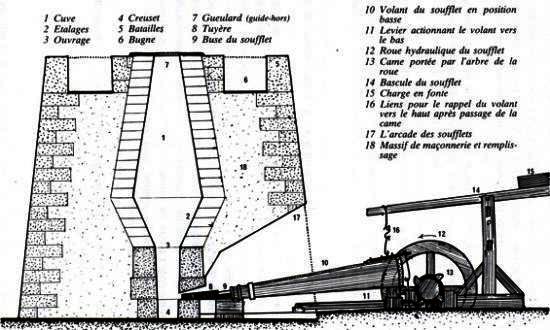

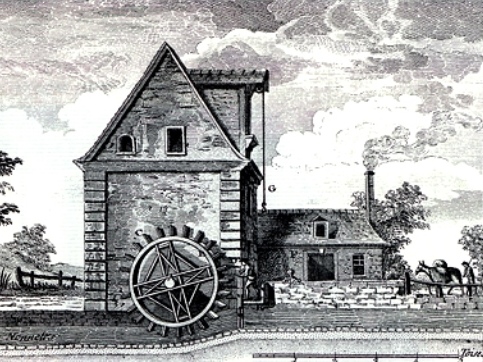

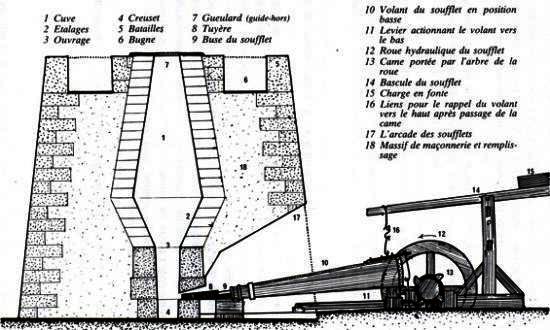

A partir de 1456 et pendant plus de soixante ans, les

lieux furent

transformés en une usine destinée à traiter le minerai de fer.

De 1456

à 1528 en ce moulin un soult à faire fondoire

Au cours du XIVe siècle,

une innovation voit le jour dans l'extraction du fer du minerai: la

force

hydraulique. Elle est utilisée pour la ventilation des foyers des bas

fourneaux.

L'utilisation de

roues à aubes ou à godets en remplacement de la force humaine permet

d'augmenter la puissance des vents et d'en assurer la régularité. Ceci

permit l'augmentation de la

hauteur des fours jusqu'à atteindre quatre à cinq mètres.

|

|

Avec un fourneau de cette

hauteur et

les températures permises par les nouveaux soufflets, le fer une fois

réduit se combinait au carbone, produisant de la fonte, dont la

température de fusion (environ 1200°) est nettement inférieure à celle

du fer pur.

On obtenait donc de la

fonte liquide au bas du fourneau, et

non plus la loupe de fer pâteux qu'il fallait jusque là extraire du

bas-fourneau pour l'amener à la forge.

|

Musée du fer de Nancy

|

En 1456 deux baux furent

signés avec Jehan Remi pour créer une métallurgie à Fossemore

Jean Gondard,

Abbé de Dilo, confie à Jehan Remy «maître

et gouverneur des forges et moulins de Fossemore», par bail à

quatre

vies et les 19 ans suivant la quatrième vie, "un soult à faire fondoëre , au lieu

dit le moulin, ensemble le minerai à prendre pour lui et ses ouvriers,

en tous les bois il pourra prendre pierres pour y construire le

fourneau de la dite mine moyennant 12 livres de rente"

C'était la nouvelle

technique des

hauts fourneaux qui s'implantait dans la région.

La même année, en

1456, l'Hospital de

Cerisiers baille à Jehan Remy le moulin et la forge sur la Vanne.

(futur moulin de La Forge)

Ainsi Jehan Remi

regroupait entre ses mains l'extraction du métal et son façonnage.

Cette métallurgie exista au moins jusqu'en 1528

|

En 1515, sur injonction de

Cochivon, sergent de la châtellenie de

Malay le Roy on effectue un inventaire des biens de Fossemore. On

dénombre : l’église et les bâtiments les bois et buissons, Champfétu,

la grange de Vaultrognon. Le total étant estimé à 600 arpents.A cela

s’ajoute une place à faire moulin et 60 sols de créances.

Le lieu-dit fut habité dès

1570 et le fief fut érigé en

1586.

En 1586, l’abbaye de Dilo

est taxée pour subvention (la sixième

taxation par Charles IX), l’abbé commendataire, nommé par le parti

royaliste, vend le droit de reversion sur la terre de Fossemore à

Louise de la Rivière moyennant 279 écus d’or sol et 20 livres de rente

annuelle.

Le 16 juillet 1631, l’abbé

commendataire Henri de Vignoles

(1626-1663), par ailleurs vicaire général de Sens, obtient un arrêt du

Parlement de Paris portant qu’à l’expiration des 99 ans, l’abbaye

rentrerait en possession de cette terre en remboursant le prix de

l’aliénation et les «loyaux coûts ».

|

Gédéon I° de Conquérant,

seigneur de Gondreville, se fait déclarer « propriétaire in

commutable » par un arrêt obtenu par surprise, en déclarant que les

religieux n’avaient pas satisfait à l’arrêt de 1631 puisqu’ils

n’avaient pas remboursé le prix principal de l’aliénation.

Les religieux ne

l’entendent pas ainsi et le 16 juillet 1648, il est établi un dossier

des pièces concernant les points de contestation entre les religieux et

les Sieurs de Conquérant.

L’affaire est plaidée sans

grand résultat, pendant plus de cent ans, mais finalement le 20

septembre 1751, on trouve un accord sur les sommes encore dues aux de

Conquérant. Les arrêts de 1642 et 1643 seront pleinement exécutés et

les moines réintègreront Fossemore.

En 1751, curieusement,

parallèlement à cette action, Mr de Sérilly acquiert auprès de la

famille de Conquérant le fief de Dilo à Chigy .

Mais ce n’est qu’en 1759

qu’un accord définitif intervient : les moines devront payer 2.000

livres par an pendant 18 ans. Qu’advint-il ensuite ? Il semble qu’à la

révolution, la Madeleine ne fasse plus partie des biens de Dilo,

puisqu’elle n’est pas inventoriée, ni vendue comme bien National.

Il faudrait de plus amples

recherches pour connaître son devenir. Mais , comme, en 1786 et 1787,

Mr de Sérilly passe un très grand nombre de baux à ferme et qu’en 1821

il crée une sucrerie dans le moulin de La Madeleine, tout nous porte à

croire que les « de Sérilly » ont réussi à mettre la main sur la

Madeleine et ses dépendances, soit avant, soit après la

révolution.

|

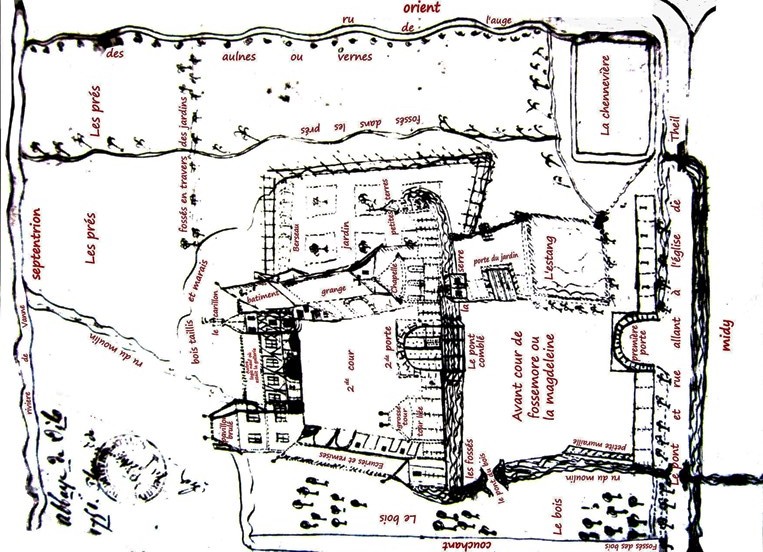

Plan du château de l'abbaye de Dilo (1751)

|

Depuis 1791, la flotte

anglaise

imposait un blocus maritime, qui avait rendu difficile le

ravitaillement en sucre en provenance de nos colonies.

Au début de 1811, une

commission de

l'Académie des Sciences publiait une « instruction sur la fabrication

du sucre de betterave » faisant le point de la question.

Huit jours plus tard,

Napoléon

ordonna, par un décret en date du 29 mars 1811, qu'une superficie de

cent mille arpents (40.000 hectares) fût réservée à la culture de la

betterave.

|

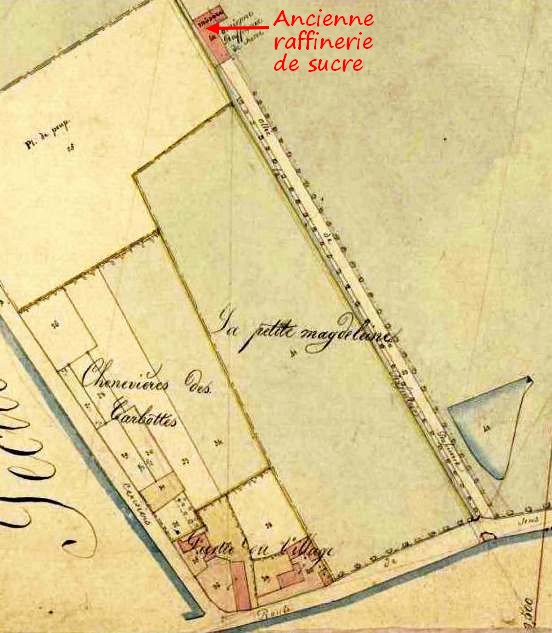

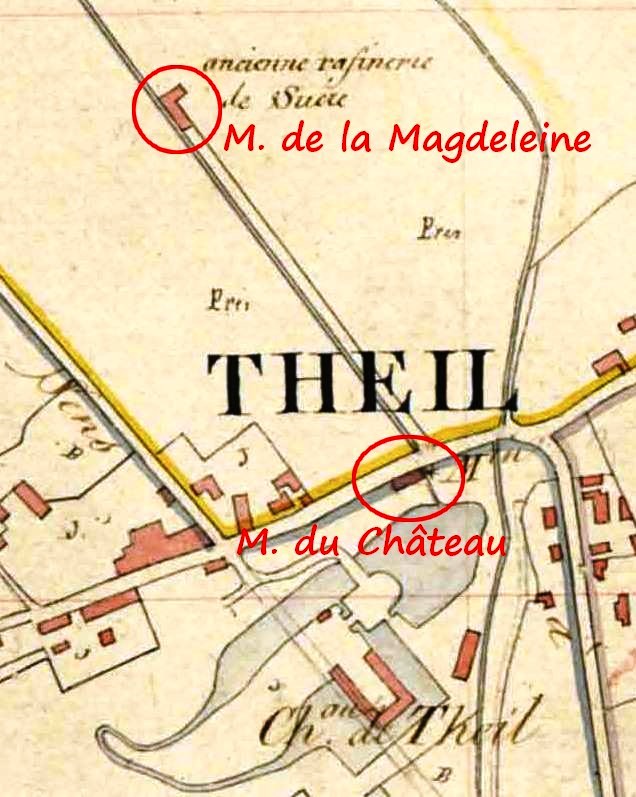

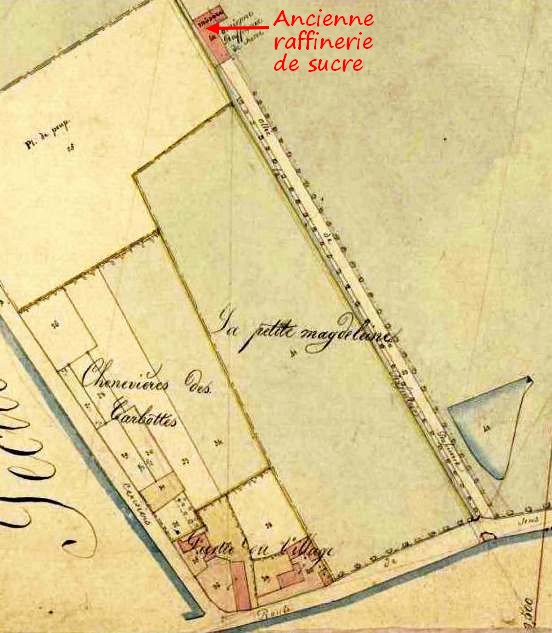

Emplacement de l'ancienne sucrerie

(cadastre napoléonien de 1835)

|

A la chute de

l'Empire, plus de 200 sucreries étaient en activité et produisaient au

total de 2 à 3 000 tonnes de sucre. Le commerce maritime reprit, et le

sucre de canne de nos colonies envahit à nouveau nos marchés, faisant

chuter le cours du sucre. Mais la récession ne va pas durer.

En 1821 la

consommation de sucre était de 1,4 Kg par an et par habitant. Elle va

exploser. (35 Kg aujourd’hui par an et par habitant). Les besoins de la

France vers 1820 étaient donc de 42 000 tonnes pour 30 millions

d’habitants.

C’est

dans ce contexte que la famille Mégret de Sérilly construit une

fabrique de sucre en 1821.

Dans les archives de la

famille Thomas de Pange au

Service départemental d’archive de la Moselle, il est répertorié un

acte d'association concernant, Armand-François Mégret de Sérilly, pour

la création d’une fabrique de sucre, établie à Theil.

La fabrication du sucre

exige d'énormes quantités d'eau (un m3 d'eau

pour une tonne de betteraves traitées).

M. de Sérilly implante sa

fabrique dans le moulin de la Madeleine de

l’ancienne abbaye de Dilo, à proximité du ru du moulin qui lui fournira

son eau et son énergie.

Armand-François Mégret de

Sérilly décède en 1826. Il sera inhumé à

Theil.

|

En 1833 l’avis de

fermeture de la fabrique de sucre est ainsi

entérinée :

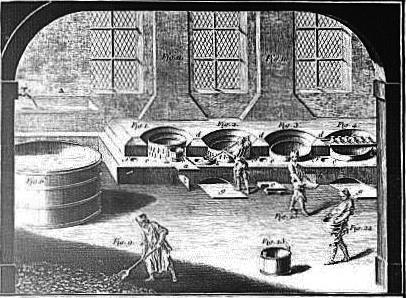

"Il est regrettable que la fabrique de

sucre de betterave établie à

Theil, il y a dix ans, par M. de Sérilly, ne fonctionne plus. Elle

occupait au moins 25 personnes pendant l’hiver.

Le sucre, d'un goût particulier, était recherché par les confiseurs et

restaurateurs de Paris.

Le pays de Pont-sur Vanne fournissait

beaucoup

de betteraves de très belle qualité.

Plus d'un arpent de terre eut

rapporté annuellement 300 fr. au moins et si la sucrerie eut continué,

les terres eussent été vendues au poids de l'or."

|

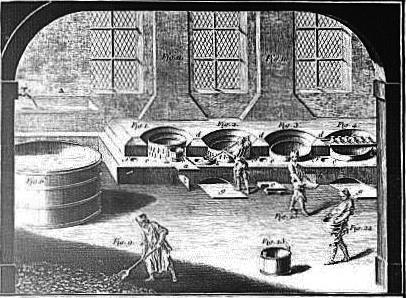

Chaudières de fabrique de sucre

|

|

La sucrerie de Theil fut rachetée par Monsieur Boureau

qui, en 1839, la

retransforma en moulin à farine.

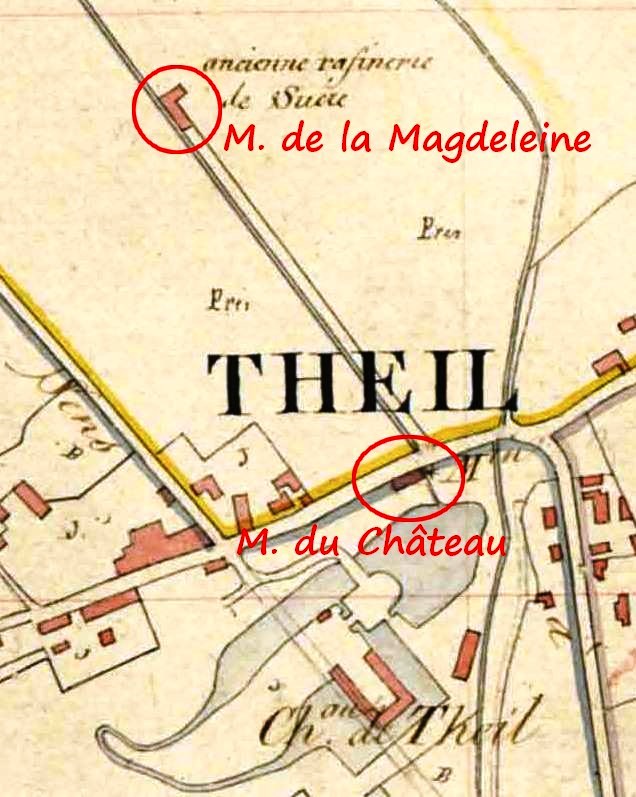

Moulin du Château

contre moulin de la Magdeleine

Extraits de la lettre du juge de Villeneuve

l’Archevêque nommant un

expert le 8 janvier 1840.

M. Boureau acquit la sucrerie de Theil et la transforma

en 1839 en

moulin à farine.

Son plus proche voisin était M. Lecrocher, lui aussi

propriétaire du moulin du Château qu’il avait acheté à Mlle de Sérilly.

« M. Boureau aurait

fait sur le ruisseau qui alimente son moulin des

travaux qui feraient refluer les eaux jusque sous la roue du moulin de

lui M. Lecrocher et qui empêcherait son usine de fonctionner aussi

librement que par le passé. Circonstance qui lui amènerait un

préjudice.

La mise en farine du

moulin de M. Boureau n’a eu lieu que

depuis moins d’un an, une demande en trouble de possession a été formée

contre lui. »

Un décret royal du 20 juin

1842 fixe les conditions d’utilisation du

moulin :

|

"Nous avons ordonné et ordonnent ce qui

suit :

Article

1

Le sieur Boureau est autorisé à maintenir en activité le moulin à blé

qu’il a rétabli sur le ruisseau de la Madeleine à Theil département de

l’Yonne.

Il est autorisé en outre à dériver de la rivière la vanne, les eaux

nécessaires pour augmenter la force motrice de ce moulin en recueillant

sur le passage de son canal, toutes celles des rus de Saint Philibert

et de Loye.

Article

2 l’eau du ruisseau de la Magdeleine pourra être relevée par le

permissionnaire a un niveau tel que sa surface, à 25 mètres en aval du

pont sur lequel la route n°5 traverse ce ruisseau, affleurera

exactement le dessus d’une borne en grès à rive gauche à 2 mètres et 21

cm en contrebas du dessus du bahud de la tête amont du ponteau et à

1métre et 56 cm en contrebas du dessus du cordon en briques qui règne

sur le premier étage du bâtiment du moulin…

(évidemment

!!!)

Article 18 faute pour le sieur Boureau de

se conformer exactement aux

dispositions de la présente ordonnance ,le moulin sera mis en chômage

par un arrêté du préfet, sans préjudice de l’application des lois…

signé : Louis-Philippe

Le 10 janvier 1845 est

dressé un procès-verbal,

selon lequel les travaux prévus dans l’ordonnance du 20 juin 1842 ne

sont pas réalisés.

Le moulin est mis en

chômage immédiatement et la clé

du cadenas confiée au maire.

Entre temps M. Boureau

avait revendu son

moulin au sieur Corpechot.

Aujourd’hui, 170 ans plus

tard, c’est la ferme de Lionel Languillat.

|

L'ancienne propriété des Moines de Dilo, aujourd'hui.

|

Vous pouvez

découvrir l'ensemble des articles sur

Fossemore, la

métallurgie à Theil, la guerre des Moulins, la sucrerie...

dans notre bulletin N°13 "Au courant de la Vanne" de

décembre 2013.

|

|